乗馬インストラクターがお伝えする馬のお話。

今回は、引き馬での馬とのコミュニケーションについて。

基本的な引き馬の仕方は以前お伝えしましたが、少し詳しくお話ししようと思います。

馬と仲良くなろう part2 https://goron.co/archives/12941

引き馬は馬のトレーニングは欠かせない要素

引き馬は馬のトレーニングは欠かせない要素

引き馬が問題なくできる馬は、ほとんどの場合、繋がれている時も行儀よく出来ますし、頭絡も問題なくつけられ、人のスペースに押し入って来ることも、噛むこともありません。

引き馬は、馬とのコミュニケーションをよりよくとるためにも、素晴らしい方法で、この時の様子からその馬についてたくさんのことを知ることが出来ます。

・リードロープ(引き綱)について

一般的な引き手と呼ばれるリードロープは2m位ですが、トレーニングをするのであれば、3mほどある長めのものをおすすめします。

馬が何かに驚いたり、興奮したりして、飛び跳ねたり立ち上がったりしたとしても、安全な距離を取り、捕まえて置くことができるからです。

・リードロープ(引き綱)の持ち方

引き馬はロープにたるみを残し、行いましょう。

その時にロープを手や指に巻いてはいけません。

馬が急な動きをした際に引っ張られて怪我をしてしまいます。

ロープをキツく持つと、馬は動きを制限された様に感じ、窮屈な状態から逃れようとしてもっと引っ張ろうとしてしまいます。

・歩くスピード

馬は人の歩くスピードで歩き、人が止まれば止まるようにトレーニングします。

ロープがぴんと張った状態でコンタクトを常に取った状態で引くと、馬は強い働きかけがなければ動かない馬になってしまいます。

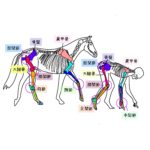

馬が後ろに遅れる場合は、振り返って馬をみたりせずに、ロープを軽く前に動かすようにし、鞭で馬の後躯に軽く合図を送ります。

馬が止まって動こうとしない場合は、少し斜めに向けてロープを引き、馬が肢を動かし始めたら前進するように求めましょう。

・人が立つ場所

鼻面の横、肩の横、お腹の横、どの位置でもできる事が理想ですが、まずは鼻面の横に立って行いましょう。元々群れで生活している馬にとって、人が頭の近くにいる事は安心につながります。

前進して鼻面を危険に晒すのは自分だけではないという事を意味します。

また、馬が怖がるものがある場合、その対象物との間に身を置くことで、馬はその対象物を見て音を聞き、匂いを確かめて慣れるのを助け、人が対象物から守ってくれていることを理解できるようにしてあげましょう。

・引き方や歩く時の注意

もし馬が自分よりも前に出てしまう場合は、人は一度止まり、ロープを後ろに向かって引きましょう。

馬が止まったら、自分の真横に鼻面が来るまでロープを引いて馬を後退させます。

また人が歩き始めて馬が歩き出し、人が止まれば、馬が止まるという練習を繰り返しましょう。

馬が人の横について歩くことを覚えると、ロープでの操作をしなくても、人が歩けば歩き、止まれば止まり、後退すれば後退し、走れば同じ速度で走るようになります。

ここまでできるようになると、馬と一緒に歩く引き馬がとっても楽しくできるようになります。

ぜひチャレンジして見てくださいね。