肥満は短命?! |

近年では、まちを歩いていても、やや太めのワンちゃんやネコちゃんを多くみかけるようになりました。テレビや新聞などでも、ペットの肥満について、よく取り上げられていますね。

近年では、まちを歩いていても、やや太めのワンちゃんやネコちゃんを多くみかけるようになりました。テレビや新聞などでも、ペットの肥満について、よく取り上げられていますね。

これは栄養の取りすぎもさることながら、運動不足も大きな原因と思われます。

しかし、肥満・肥満気味のペットの飼い主さんと話してみると、「どの状態が肥満か分からない・・・」といわれることがよくあります。そもそも肥満の定義の共有されていないことも多いのですね。

じつは、寿命と肥満の因果関係は、いまだ確たるものはないようです。

人間の寿命と肥満の話ですが、ある生命保険会社では、「肥満は万病の源であり、肥満症の人は寿命も短いと」いう90万人を対象としたデータが出ていますが、一方で2006年に米国NHANES(国民健康栄養調査)の29年間にわたる研究によって、「体重指数(BMI)が、25~29の過体重の方が最も死亡率が低く、最も死亡率が高いのが18.4以下のやせ型の方」という報告がなされました。

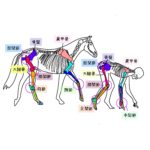

人間でもペットでも、やせていれば長生き・・・ということは言えませんが、犬も猫も太らせれば足腰に負担がくるのは間違いなく、やはり人間と同じように糖尿病にもなりやすくなります。しかし、だからといって痩せていればよいのかといえば、やはりそれだけ必要な栄養が取れていないということですから、健康に長生きできるのはほどよく脂肪のある“中肉”が最善と思われます。

では“中肉(ふつう)”ってどの状態?

それは歩いていると肋骨が薄っすら見え、停まると見えない体をいいます。

もしもあなたの犬・猫が、停まっているときも、動いているときも肋骨が見えているようなら痩せ型です。また、停まっているときも、動いているときも肋骨が全く見えないようなら肥満型といえます。

もしも毛並が長くて肋骨の様子が見れないという場合は、指で少し探してすぐに脂肪の下の肋骨を触れるようなら“ふつう”です。指を当てるとほとんど脂肪を感じず容易に、または探すまでもなく肋骨にさわれるようなら「やや痩せ型もしくは痩せ型」。逆に、探してもなかなか肋骨をさわれない、または全くさわれない場合は「やや肥満もしくは肥満型」といえます。見た目の基準は下記に表をのせておきますので参考にしてください。

理想体重の計算をしてみよう! |

理想体重を求める場合、ボディ・コンディション・スコア(BCS)がよく利用されます。

具体的には、現在の体重からボディ・コンディション・スコア表の理想体重の係数を用いて、下記の式で計算します

理想体重(kg)=現在の体重(kg)÷係数2(BCSの理想体重の割合)

下の表を見て、あてはまる体型のBCSから理想体重の%値を選び、小数になおしてから係数2に入れて上の式に代入します。

たとえば、やせぎみ(BCS値2)の猫の場合、理想体重は86-94%ですから、1に近ければ0.86などの値を、3に近ければ0.94などの値を、中間くらいであれば、0.90などの値を係数2に代入して計算します。

ふとりぎみの猫(BCS値4)の場合は、ふつうの体型(3)に近ければ1.07などの値を、ふとりすぎの体型(BCS値5)に近ければ1.22などの値を、中間くらいであれば1.15などの値を、係数2に代入して計算します。

|

猫のボディ・コンディション・スコア(BCS)の基準 |

|||

|

BCS |

理想体重(%)※ |

体脂肪(%) |

見た目の状態・体型 |

|

1 |

≦85 |

≦5 |

肋骨が脂肪におおわれておらず、動かなくても目で容易に確認できる。腹部が深く食い込んでいる。 |

|

2 |

86-94 |

6-14 |

肋骨はごく薄い脂肪におおわれ、動かなくても目で肋骨を確認でき、容易にさわることができる状態。 |

|

3 |

95-106 |

15-24 |

肋骨がわずかに脂肪におおわれ、動くと肋骨を目で確認でき、手で触れることができる。 |

|

4 |

107-122 |

25-34 |

肋骨が、中程度の脂肪におおわれており、さわることができない。また、動いているときには、目で確認することはできない。 |

|

5 |

123≦ |

35≦ |

肋骨が厚い脂肪におおわれ、触知がむずかしく、目で確認することはできない。 |

(日本ヒルズ・コルゲート株式会社「ボディコンディションスコア(BCS)の基準」をもとに筆者が加筆修正)http://www.hills.co.jp/petlife/pdf/bcscat.pdf

※ 理想体重を100%としたときの、各体型の体重を%で表しています。

|

犬のボディ・コンディション・スコア(BCS)の基準 |

|||

|

BCS |

理想体重(%)※ |

体脂肪(%) |

見た目の状態・体型 |

|

1 |

≦85 |

≦5 |

肋骨が脂肪におおわれておらず、動かなくても目で容易に確認できる。腹部が深く食い込んでいる。 |

|

2 |

86-94 |

6-14 |

肋骨がごく薄い脂肪におおわれ、動かなくても目で肋骨を確認でき、容易に触ることができる。腰にはくびれがあり、ごく薄い脂肪層が触知できる。 |

|

3 |

95-106 |

15-24 |

肋骨がわずかに脂肪におおわれ、動くと肋骨を目で確認できる。また、手で触れることができる。 |

|

4 |

107-122 |

25-34 |

中程度の脂肪に覆われ触知がやや困難 |

|

5 |

123≦ |

35≦ |

肋骨が厚い脂肪に覆われ触知が困難で、目で確認することはできない。 |

(日本ヒルズ・コルゲート株式会社「ボディコンディションスコア(BCS)の基準」をもとに筆者が加筆修正) http://www.hills.co.jp/petlife/pdf/bcsdog.pdf

※ 理想体重を100%としたときの、各体型の体重を%で表しています。

ダイエットの方法 |

依頼者宅で子犬トレーニング中の筆者

ペットフードのパッケージの裏に書かれている一日の摂取分量を守りましょう。おやつは一日のカロリー必要量の20%に抑える必要があります。

もしもそれでは足りないと、ペットが食べ物を要求する場合は、エサを与える回数を増やします。そうすることで、血糖値の下げ幅を抑えることができ、食欲を抑えることができます。

ドライフードの粒はなるべく大きいものを選びましょう。ドライフードの丸呑みを防げ、満腹感が得やすくなります。また、ドライフードの硬さは歯石の付着を防ぐのに調度よく、噛む事で分泌される唾液によっても、歯石を防ぐことができます。

また、ペットフードを“ダイエットフード”に一時的に変えてもいいでしょう。

ただし、長期的にダイエットフードにすると、毛並みが荒れたり、肌が乾燥することがあります。ダイエットフードは一時的なものものとし、体型が戻ったら通常のエサに戻しましょう。そして、やはり一番大事なのは毎日のお散歩です。元々犬の祖先は、自ら狩りをし、食べ物(獲物)を得ていました。しかし、現在犬は、飼い主にキュートなまなざしを投げることによって食べ物を得ています(?)。そのため、やはり運動不足にはなりがちです。

個体差・種別差はありますが、犬の平均お散歩時間の目安は1日30分といわれています。これは朝晩15分に分けても、朝昼晩10分ずつ分けてもかまいません。最低30分外で、歩いたり走ったり、さまざまなにおいを嗅げばストレスが溜まらないという目安ですので、体力の無い犬に無理に歩き続けさせる必要はありません。

犬も人間と同じように、体重が増え体が重くなると動くのがおっくうになってきます。

無理に歩かせるとお散歩が嫌いになってしまいますし、足腰を痛める原因になってしまいます。

太りすぎている場合はある程度体重を落とし、少しずつお散歩に毎日行くようにしましょう。