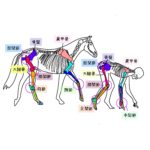

乗馬インストラクターがお伝えする馬のお話。

熱中症の話に引き続き今回は馬の汗のお話をします。

人間と同じように、馬も体温を下げるために汗をかきます。

馬が汗をかくと汗が蒸発し、皮膚から熱エネルギーを奪い、体温を下げその際電解質も失います。

電解質は体内の体液レベルを調節し、消化を助け、適切なphを維持し、重要な神経機能を働かせるために必要です。

馬や人を含む霊長類にとって、発汗は自然な体温調節機能です。

汗をかくことができない馬は無汗症として知らせる症状に悩まされ、熱中症やストレスにかかりやすいです。

健康な馬は暑い時や運動したときのみに汗をかきます。もしも他の状況で汗をかいている場合は、痛みや病気、苦痛を伴っている可能性(疝痛、クッシング症候群、蹄葉炎など)がありますので注意しましょう。

呼吸も馬の体温を下げる役割がありますが、暑い日や運動時は呼吸だけでは熱の蓄積を防ぐのに十分ではなく、体温をさらに下げるために視床下部から汗腺に指示を送り汗が生成されます。

馬の汗の成分は人間と違う

霊長類(人間)と馬はどちらも汗をかきますが、汗の成分が異なります。

馬の汗には、人間より多くの電解質とナトリウム、マグネシウム、カルシウム、カリウム、塩化物などが含まれています。

また馬の汗には、人間の汗には含まれていないラテリンという物質が含まれていて、これが馬の特徴的な泡状の汗を作り出しています。

泡状の汗は、密度の高い防水性のある被毛が汗を蒸発させるプロセスの助けをしています。

暖かい季節に適度な運動をしている馬は、1時間あたり4〜8リットルの汗をかくことがあります。

(最大は15リットル)これは同じ面積で比較すると、人間のおよそ2倍の汗の量に相当します。

馬の汗にはタンパク質と電解質が含まれているため、過度の発汗はこれらの重要な成分を体内から枯渇させてしまい、筋肉の震え、熱ストレス、呼吸困難などを引き起こします。

電解質を正しく与える事で、これらの症状を予防することができます。

無汗症の馬

無汗症の馬は、体温を調節するのに十分な汗をかくことができないため、熱中症やストレスにかかりやすくなります。

この状態は比較的稀ですが、高温多湿の環境で見られ、2%弱の馬が無汗症というデータがあります。

無汗症は治療法がなく、涼しい気候の環境で暮らす以外の対処法がありません。

汗をかく動物たち

馬や霊長類以外の動物は汗をかくのでしょうか?

人間の暮らしの身近にいる動物たちの汗について紹介します。

犬:

犬は汗をかくことができません。

そのため、呼吸によって体温を下げます。

牛:

牛は汗をかきません。体温を調節するのに十分な効果がないため、代わりに呼吸に頼っています

豚:

豚は汗をかきません。代わりに息を切らしたり、動いたりする事で体温を下げます。

熊:

熊には汗腺がないので、地面に横たわったり、息を切らしたり、水に浸かったりして体温を下げます。

鳥:

鳥は汗をかきません。息を切らしたり、羽をはばたかせたり、水浴びをして体温を下げます。

馬の汗には人間の汗とは違う秘密がたくさんありましたね。

暑い時期に頑張っている馬を見たら、泡の汗をかいているか、注目して見てみてください!